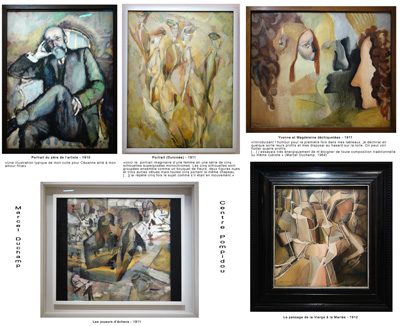

Centre Pompidou du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015

| Marcel

Duchamp, la peinture même Centre Pompidou du 24 septembre 2014 au 5 janvier 2015 |

| De Marcel Duchamp,

j'avais une connaissance plutôt réduite à un urinoir, une

Mariée mise à

nu et à un personnage : Rrose Sélavy. Mais j'ignorais tout de sa

peinture.

Nous

sommes le 24 septembre 2014 et c'est le premièr jour de cette

exposition au Centre Pompidou. Il y a déjà du monde dans les huit

salles qui nous entraînent dans les méandres de la peinture de Marcel

Duchamp jusqu'au Grand Verre. Une exposition propice à questionner notre capacité d'interprétation.

Très tôt,

Duchamp stylise le dessin et ses figures et les insère dans un contexte

abstrait. Il veut créer une peinture “antirétinienne” (ou

“métaréaliste”). Marcel Duchamp explore la littérature et la peinture

symbolistes dans lesquelles l’idée prime sur la vision. En 1911, il

rejoint le groupe des cubistes dont les membres, entre deux parties

d’échecs, débattent des découvertes scientifiques, techniques et

philosophiques de l’époque. Son tableau “Nu descendant un escalier”,

synthèse de cubisme et de futurisme, inspiré des chronophotographies de

Marey et de Muybridge, des théories sur l’optique, ainsi que par la

quatrième dimension qu’on ne peut voir “avec les yeux”, est refusé au

Salon des Indépendants par ses amis cubiste à cause du titre jugé

provocateur. Ce désaveu est, pour Duchamp, l’occasion de

dépasser l’esthétique cubiste.

A

partir de 1911, c’est autour du jeu d’échecs – qu’il considère comme

“une mécanique, puisque cela bouge”, qu’il cristallise une iconographie

toute personnelle, mêlant mouvement, érotisme et mécanique.

“Je

crois que l’art est la seule forme d’activité par laquelle l’homme en

tant que tel se manifeste comme véritable individu. Par elle seule il

peut dépasser le stade animal parce que l’art est un débouché sur des

régions où ne dominent ni le temps, ni l’espace.” Entre

mai 1913 et juin 1915, Marcel Duchamp approfondit ses connaissances en

géométrie, mathématiques, perspective et optique, il accumule des notes

préparatoires au Grand Verre.

|

|

Le Grand verre.

Réalisé à New York entre 1915 et 1923. Se compose de deux panneaux

disposés à la verticale, axe de l’élévation à la fois spirituelle,

érotique, géométrique, physique et physiologique. La Mariée se trouve

dans la partie supérieure, le monde des célibataires dans la partie

inférieure. La frontière entre ces deux mondes, au centre, représente à

la fois “l’horizon et le vêtement défait de la mariée”. Depuis les

tubes capillaires – comme les nomme Duchamp – monte le désir des

célibataires vers la partie supérieure. Ils sont associés à la Broyeuse

de chocolat, située à leur droite, symbole d’un onanisme répétitif.

Dans la partie supérieure, la Mariée, est un “corps écorché”. Elle est

en proie à ses vapeurs et des gaz, qui se concentrent dans le bandeau

situé en haut, de Duchamp intitule la “voie lactée chair” et qu’il dit

animée par trois “pistons de courant d’air”.

L’oeuvre

est un étrange objet qu’il est interdit de photographier, qui serait

très difficile à photographier de par sa transparence. Je glisse

ci-contre la reproduction trouvée dans le dossier pédagogique fort instructif qu'on peut

lire ici.

Agrandir l'ensemble ci-dessous pour voir quelques photos que j'ai ramenées de l'exposition.  |

|